Adrien Bras (1892-1975), un "as de l'accordéon" chez les Auvergnats de Paris

(Publié le 24 mars 2025)

Enfant de bougnats devenu acteur majeur du bal auvergnat et du bal musette, Adrien Bras (1892-1975) est sans conteste l’un des accordéonistes les plus populaires au sein de la colonie auvergnate de Paris dans l’entre-deux-guerres et au-delà. Fidèle au système mixte (système bisonore à droite et unisonore à gauche) jusqu’à la fin de sa vie, cet « as de l’accordéon » reste toutefois méconnu aujourd’hui. Quel est le parcours d’Adrien Bras ? Avec qui collabore-t-il au cours de sa carrière musicale ? Que peut-on dire de son style de jeu ? De son répertoire ? À ces questions, cet article se propose d’apporter quelques éléments de réponse.

Biographie

Urbain Adrien Bras, dit Adrien Bras, est né le 23 décembre 1892 à Paris, chez ses parents, au 38 rue de Gergovie (14e arrondissement). Le père d’Adrien, François Bras, originaire de Saint-Chély d’Aubrac (Aveyron), monte à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle comme de nombreux Aveyronnais et se marie une première fois avec Françoise Chastaing. De leur union naît Henri Bras en 1883, dont nous entendrons reparler plus loin. Suite au décès de sa première épouse, François Bras se remarie en 1887 avec Marie Courtiol, dont les parents étaient charbonniers à Paris. Marie devient la belle-mère d’Henri, âgé de seulement 4 ans au moment du deuxième mariage de son père. François et Marie sont tous deux déclarés charbonniers en 1892 à la naissance de leur fils Adrien. Le petit Adrien grandit donc dans le milieu des bougnats, dans le quartier populaire de Plaisance, près de Montparnasse. En 1906, âgé de 13 ans, il perd son père.

On ne sait pas à quel âge ni dans quelles circonstances exactes Adrien Bras commence à jouer de l’accordéon, mais un article de L’Auvergnat de Paris de 1909 nous apprend que, âgé de seulement 16 ans, il joue de l’accordéon pour le mariage de son demi-frère Henri : « Nous apprenons le récent mariage de M. Henri Bras, rue Daguerre, avec Mlle Émilie Sabrié, dont les parents sont établis au numéro 147 de la rue d’Avron. Les familles des deux mariés, unies déjà par d’étroits liens de parenté, sont originaires de Raigoossou(1), près Aubrac. (…) Le repas de noces, suivi de bal (et très gai), a eu lieu au restaurant Leblanc, avenue du Maine. M. Marcellin Combabessou tenait la musette ; M. Adrien Bras, l’accordéon. »(2) Marcelin Combabessou (1857-1913) est l’un des cabretaires les plus célèbres de la Belle Époque à Paris. Il est également facteur de musettes et signe ses instruments « Marcelin ». L’article ne dit pas si Adrien joue en duo avec Combabessou ou si accordéon et cabrette alternent au cours de la soirée. On ignore par ailleurs quel instrument utilise Adrien Bras à cette occasion : s’agit-il d’un accordéon diatonique, modèle encore très répandu avant 1914, ou bien s’agit-il déjà d’un système mixte avec un clavier droit bisonore et un clavier gauche chromatique unisonore, système qu’il utilisera après la Grande Guerre ?

Les papiers militaires d’Adrien Bras nous apprennent qu’Adrien est recruté en 1912 puis incorporé en 1913 ; il est alors déclaré en tant que mécanicien opérateur. Il est très probable qu'il apprenne un grand nombre de mélodies avant la Grande Guerre, à en juger par les nombreux airs antérieurs à 1914 que l'on retrouve dans son répertoire, principalement des chansons de café-concert : À Batignolles-Clichy, Laisse-moi pleurer, Berceuse Tendre, Amoureuse Balade, La Valse des Ombres... On retrouve également une valse de musique de salon d'origine italienne composée en 1906, Bonita Chilena (orthographiée Boni Taqui Laine sur les fiches de répertoire d'Adrien), exemple intéressant d'inclusion du répertoire italien dans le musette parisien.

Adrien sympathise à cette époque avec Martin Cayla (1889-1951), ce dernier le prenant comme associé à l’accordéon au début de l’année 1914 pour jouer au bal Chambon dans le quartier de la Bastille(3). Lucien Lariche nous présente ce bal ainsi : « En janvier 1913, les époux Chambon, originaires du Falgou près de Mauriac (Cantal), entrent en possession d’un ancien débit de vins avec hôtel installé au 11, rue de Lappe depuis le 19e siècle. Ils rénovent l’établissement et créent un bal musette dans l’arrière-salle. Au début, les affaires ne marchent pas très fort. Mais, les Chambon ont remarqué un jeune cabrettaïre, Martin Cayla, dont l’entrain attire une nombreuse clientèle dans un café-bal voisin, chez Garrigoux au n°21 de la même rue. Ils lui proposent de venir jouer chez eux en doublant sa rémunération. Avec l’accord de ses patrons, Cayla franchit le pas sans oublier d’emmener avec lui la serveuse, Marie Vassal, qui bientôt deviendra sa femme. Assez vite, grâce à la réputation de Cayla, le bal Chambon connaît le succès. »(4)

Après le début de la Première Guerre mondiale, à l’été 1914, tous les bals sont fermés et l’association Cayla / Bras connaît une pause. Adrien Bras participe à la guerre (régiment de cuirassiers, régiment d’artillerie) puis rentre chez sa mère à Paris en 1919. Il semblerait alors qu’il ne reprenne pas d’activité régulière en tant que musicien de bal mais qu’il devienne marchand de vins.

En 1921, Adrien se marie avec Maria Poup, née à Paris en 1899 et fille d’un couple de marchands de vins. Sur l’acte de mariage, Adrien est alors déclaré marchand de vins au 38 rue de Gergovie. 1921 est également l’année de naissance de la firme Cooperativa Armoniche à Vercelli (Italie) qui va exporter massivement dans la France de l’entre-deux-guerres ses accordéons à vibrato musette. Martin Cayla est le représentant de la marque à Paris, et Adrien Bras lui-même opte pour un accordéon « Coopé » après avoir joué sur un modèle Ranco Luigi. Parallèlement à son activité de marchand de vins au début des années 1920, Adrien joue fréquemment pour le milieu amicaliste. Entre 1923 et 1925, il joue notamment avec Carrière(5) à la cabrette.

Le début des années 1920 connaît par ailleurs un changement de répertoire dans les bals parisiens, auquel Adrien Bras est sensible. Sans se détourner du répertoire régional, il intègre à son répertoire les nouvelles danses musette à la mode, et donc de nouvelles mélodies : tangos (Caminito, 1925), paso-dobles (Alma Andaluza, 1910), javas (La Java, 1922 ; La Belote, 1924), charleston (Chacun son truc, 1925)… Sa réputation grandit rapidement. Lorsque il perd sa mère en 1927, on peut lire dans L’Auvergnat de Paris : « On nous annonce de Brion (Lozère) le décès, à Reyrac, de Mme Marie Courtiol, veuve Bras à l’âge de 69 ans, propriétaire, rue Gergovie. Mme Bras était la mère de M. Adrien Bras, l’as de l’accordéon bien connu de nos Parisiens. »(6) L’expression employée dans cet article, « as de l’accordéon »(7), confirme la popularité d’Adrien en tant que musicien au sein de la colonie auvergnate à Paris avant même qu’il ne réalise ses premiers enregistrements. À la suite de ce décès, Adrien et Maria revendent probablement le fonds de commerce situé rue de Gergovie et vont s’installer à Méréville(8), hameau des Cailles (Essonne) où résident déjà les parents de Maria depuis 1924(9).

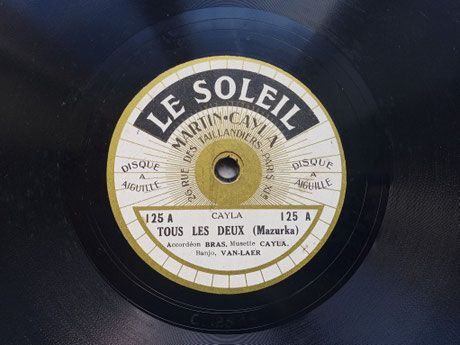

Dès 1927, Martin Cayla fait appel à Adrien Bras pour enregistrer quelques disques sur son label récemment créé, les disques « Le Soleil ». Si Adrien est moins prolifique que la plupart des vedettes du musette de l’époque, il enregistre tout de même une quarantaine de faces 78 tours entre 1927 et 1939, tous pour le label de son ami Martin Cayla qui joue d’ailleurs de la cabrette en duo avec lui la plupart du temps. Deux sessions d’enregistrement, en 1936 et 1937, réunissent par ailleurs Adrien Bras et le jeune Marcel Bernard (1912-1991) à la cabrette, neveu de Martin Cayla. Adrien accompagne également sur quelques faces son épouse Maria, excellente chanteuse. Le large répertoire d’Adrien, ses qualités d’animateur ainsi que sa « gentillesse » et son « amabilité »(10) séduisent le milieu amicaliste ; jusqu’à la fin des années 1930, il anime ainsi régulièrement des bals, des banquets et des noces en région parisienne. En 1939, de nouveau, tous les bals sont interdits.

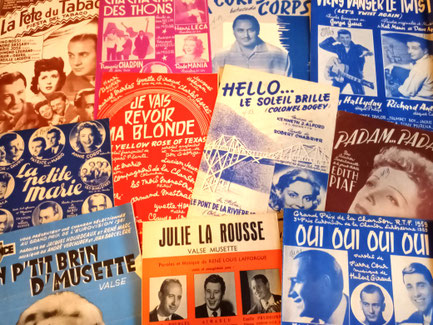

Après la Seconde Guerre mondiale, Adrien Bras reprend son activité musicale et joue souvent avec Georges Cantournet (1921-1961) ou Robert Arribat (1904-1992). D’après ce dernier, Adrien sait s'adapter au public et peut par exemple transformer un thème de tango en marche afin que les danseurs se sentent plus à l'aise. Son répertoire est très étendu, allant des airs traditionnels du Massif central aux derniers succès de Dario Moreno ou de Dalida, en passant par les compositions de Georges Cantournet ou les chansonnettes de café-concert appréciées de tous. Le 22 novembre 1953, pour un bal qui a lieu au Chalet, place Valhubert à Paris, L’Auvergnat de Paris annonce : « Orchestre Adrien Bras, moderne et régional »(11), formulation qui atteste de la polyvalence d’Adrien.

Son ouverture au répertoire de son temps est remarquable ; pendant les dernières années de sa vie, il pioche des mélodies à la mode et semble pouvoir toujours proposer un air pour n’importe quelle danse en vogue. Il confectionne des petites fiches de répertoire sur lesquelles il note minutieusement tous les airs qu’il connaît. Il apprend des cha-chas, des boléros, des baïons, des twists, des slows, des madisons… Toujours sobre, toujours tiré à quatre épingles, Adrien est de nature plutôt discrète mais un brin facétieux ; il prête par exemple volontiers son instrument quand un accordéoniste amateur n’a pas le sien… sans lui dire qu’il s’agit d’un système mixte !

Dans les années 1950 et 1960, avec Maria, il séjourne régulièrement pendant l’été en Aubrac, à Reyrac (commune de Brion). Il anime quelques bals avec des musiciens locaux et joue souvent à La Chaldette, petite station thermale de Lozère. Maria lisant la musique, il est possible qu’elle aide son mari à mieux s’approprier certaines mélodies, même si Adrien est doté d’une oreille et d’une mémoire remarquables.

C’est lors d’un séjour à Reyrac, en 1968, que l’accordéoniste Marcel Pelat (1928-2016) rend visite à Adrien Bras pour collecter du répertoire. Comme on peut l’entendre, Adrien sélectionne surtout de vieux airs pour Marcel Pelat. Cet ultime enregistrement est un précieux témoignage sur le répertoire et le jeu d’Adrien Bras qui a alors 75 ans. C’est également un document unique sur les débuts du genre musette et sur l’intégration incessante de mélodies à la mode par les accordéonistes. On retrouve le même procédé utilisé par Émile Vacher (qui jouait d’ailleurs lui aussi sur système mixte) : jouer des chansons à l’accordéon en étant irréprochable sur la cadence pour les danseurs.

Adrien Bras décède à Méréville le 24 mars 1975 à l’âge de 82 ans, Maria décède en 1982. Ils n’ont pas eu de descendance.

Analyse de jeu

Le collectage réalisé par Marcel Pelat en 1968 constitue une excellente base pour analyser le jeu d’Adrien Bras. Les mélodies sont quasiment toutes interprétées dans les tonalités de la ou de mi, ce qui laisse penser qu’Adrien utilise lors de cet enregistrement un accordéon avec un clavier bisonore dont les deux rangées principales sont mi / la. Un seul morceau, Yes sir ! That’s my baby, est joué dans la tonalité de ré ; par ailleurs, pour interpréter la chanson Amoureuse Balade, qui est jouée dans la tonalité de fa, Adrien utilise probablement un autre accordéon, peut-être un do / fa. Le registre utilisé est toujours le même : trois voix accordées musette, qui est le son typique des accordéons Cooperativa Armoniche fabriqués dans les années 1920.

À plusieurs reprises dans l’enregistrement, on entend Maria chanter (Ma Miette, Laisse-moi pleurer) et Marcel Pelat jouer de l’accordéon chromatique (Lou Cantou, L'Aure de la Camba Tòrta, L’Aurillacoise, Quand on s’aime bien tous les deux).

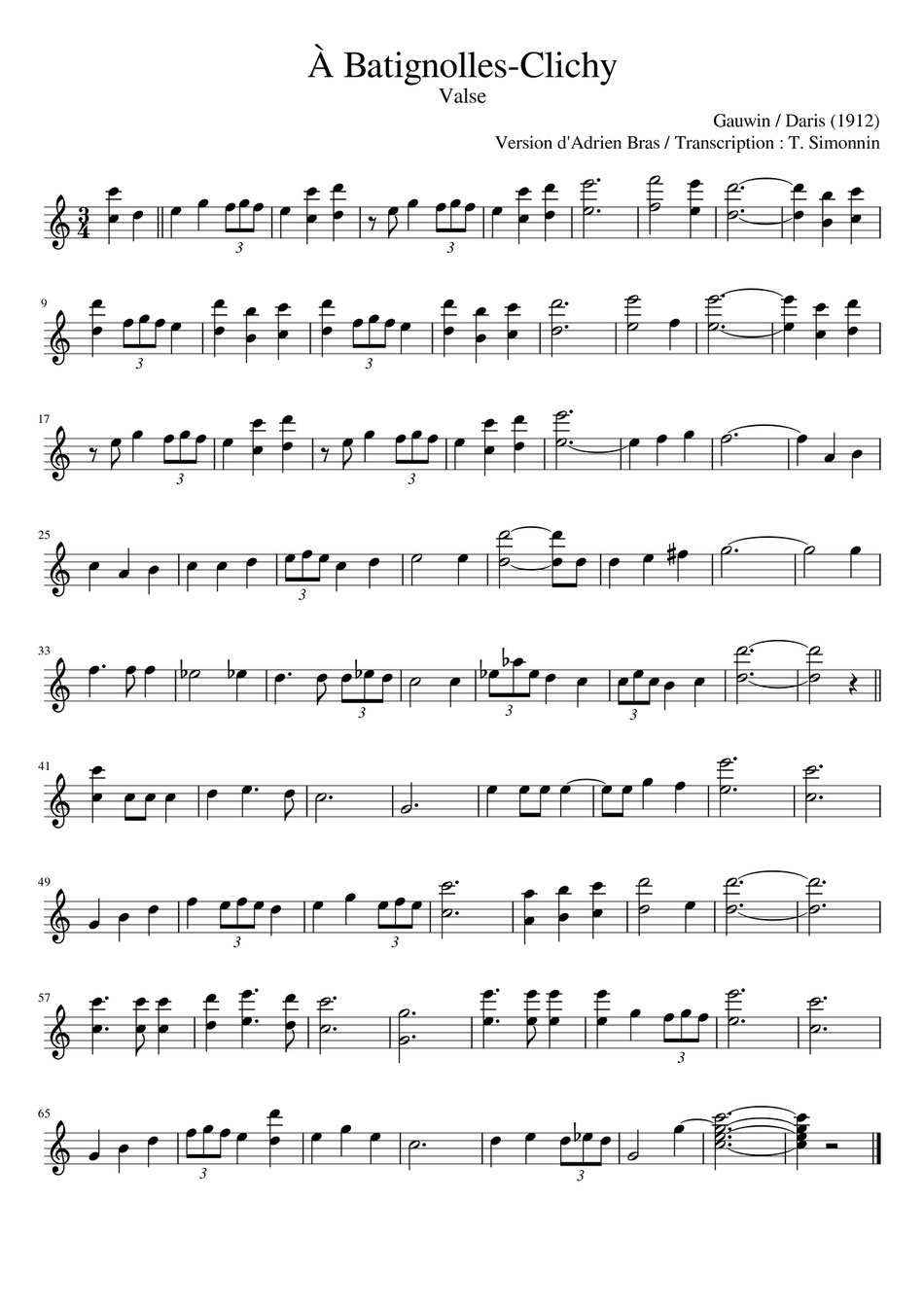

Malgré son âge (75 ans) lors de ce collectage, Adrien Bras fait preuve d’une cadence solide et un d’un phrasé clair et nerveux, bien détaché voire piqué. Pour analyser le jeu sur le clavier mélodique à droite, observons dans le détail son interprétation de la valse À Batignolles-Clichy avec la transcription de la première tourne d’une part, et de la Valse à Bras avec la transcription complète d’autre part (N.B. : pour une lecture plus aisée, les transcriptions présentées ici sont transposées dans la tonalité de do majeur ; sur l’enregistrement original, À Batignolles-Clichy est jouée en mi majeur tandis que la Valse à Bras est jouée en la majeur).

Parmi les éléments de style les plus significatifs sur À Batignolles-Clichy, il convient de relever :

- L’utilisation fréquente de l’octave pour doubler certaines notes de la mélodie. Adrien Bras peut jouer l’octave soit de façon isolée comme à la mesure 66, soit sur des morceaux de phrase comme aux mesures 4 à 8 ou 57 à 61. Chaque bouton actionné faisant vibrer trois anches simultanément (grâce au registre « trois voix musette »), doubler une note à l’octave permet de faire sonner six anches en même temps, ce qui a une incidence évidente sur le volume sonore et permet d’introduire des variations de dynamique. Adrien Bras joue probablement la note grave avec l’index et l’octave supérieure avec l’auriculaire et utilise cette technique sur tous les types de morceaux ; cependant, les bourrées, plus denses en notes que les autres mélodies du répertoire de bal, sont moins concernées par cet élément de style.

- Les effets de retard. Sans modifier les notes de la mélodie, Adrien Bras joue sur la longueur de certaines notes du premier temps de la mesure en les faisant commencer plus tard que ce qui serait attendu, ce qui a pour effet de raccourcir la note et d’estomper le temps fort(12). Ainsi, aux mesures 3, 17 et 19, le mi est retardé d’un demi-temps. On retrouve un effet similaire à la mesure 46 : le mi du premier temps est retardé alors que le mi du troisième temps de la mesure précédente est allongé. Adrien Bras utilise cette technique de variation rythmique essentiellement sur les valses mais également sur certaines bourrées (Bourrée d’Huparlac).

- La répétition de notes, à la façon d’un clairon, transformant ainsi des noires en croches (mesures 41 et 45). Cette variation, très répandue dans le genre musette, est utilisée par Adrien Bras sur plusieurs mélodies (Laisse-moi pleurer, Ma Miette, Caminito, Mon Anneta, La Valse des Ombres, Le Grand Rouquin).

- La fréquence des triolets, variation également classique en musette. Adrien Bras exécute ses triolets uniquement dans le cas d’une ligne mélodique descendante : la note qui suit le triolet est toujours plus grave. La note supplémentaire utilisée pour le triolet est parfois la tierce ou la quarte supérieure (mesures 37 et 38) qui correspond probablement au bouton le plus proche sur la rangée ; mais souvent, il s’agit de la note supérieure dans la gamme, ce qui permet d’affirmer qu’Adrien Bras utilisait beaucoup le « jeu croisé » sur deux rangs à la main droite, comme Émile Vacher. Adrien Bras procède de la même façon pour exécuter des mordants sur d’autres mélodies.

- L’accord plaqué en fin de partie. Adrien Bras l’utilise ici à la fin de la partie B, aux mesures 71 et 72. Cette technique est utilisée sur pratiquement toutes les mélodies.

Analysons à présent l’interprétation par Adrien Bras d’une autre valse ; le titre nous étant inconnu, nous l’appelons ici Valse à Bras(13).

Outre les techniques déjà citées plus haut, d’autres éléments de style intéressants sont à mentionner sur cette mélodie :

- Les mordants. Ici, Adrien Bras les place soit en fin de phrase(14) (mesures 4, 8, 13, 17, 40 et 49), soit en milieu de phrase (mesures 21 et 53). Sur d’autres airs, les mordants peuvent être placés en début de phrase (Plaisir d’Amour, L'Aure de la Camba Tòrta, Drélier Valse, La Chanson de La Canourgue).

- Les ports de voix(15). S’ils sont exécutés la plupart du temps en montée (ici aux mesures 24 et 56), il arrive de façon plus rare que des ports de voix soient placés en descente (Mon Anneta). Adrien Bras joue parfois un court passage chromatique pour réaliser ses ports de voix, c’est le cas pour ceux de la Valse à Bras.

- Les effets d’anticipation, en jouant une note du premier temps de la mesure plut tôt que ce qui est attendu (mesure 32). Comme pour les effets de retard déjà mentionnés plus haut, les effets d’anticipation estompent aussi un temps fort. Adrien Bras utilise également cette technique au moment de la modulation en majeur sur la valse ’O Marenariello.

- La substitution de la tonique finale du thème par la tonique à l’octave. Adrien Bras en profite généralement pour ajouter des accords plaqués tout en tenant la note de la mélodie avec l’auriculaire (mesures 31 et 32). On peut entendre ce procédé sur d’autres airs (Ah ! C’qu’on s’aimait, Son Davalats, Para lo Lop).

Pour compléter cette liste non exhaustive, voici encore d’autres techniques de jeu employées par Adrien Bras sur le clavier droit :

- Les trilles (Le Pas du Loup, Laisse-moi pleurer, La Bonita Chilena, Amoureuse Balade, Ma miette, Plaisir d’Amour).

- Les appogiatures, pour séparer deux notes identiques en général (Laisse-moi pleurer).

- Les variations mélodiques de type monnayage(16) (La Mameta, Plaisir d’Amour, La Caille, Son Davalats, La Moralhada).

Que dire à présent du jeu d’Adrien Bras sur le clavier gauche ? Si la sobriété harmonique est évidente, l’accompagnement joué par la main gauche est bien cadencé, extrêmement efficace pour la danse. La basse souvent piquée donne une impression de légèreté(17). L’accompagnement harmonique se cantonne aux accords IV-V-I (ce qui correspond aux accords de fa majeur, sol majeur et do majeur dans la tonalité de do), et l’utilisation de la basse complémentaire est fréquente. Les chants de basses sont peu diversifiés : sur les valses ou les bourrées, Adrien Bras joue essentiellement 1-5-3-1 et 5-2-7-5 (do-sol-mi-do et sol-ré-si-sol dans la tonalité de do) ; cependant, il lui arrive de jouer 5-#4-4-3 (sol-fa#-fa-mi) sur les enregistrements plus anciens(18).

Si les bases harmoniques d’Adrien Bras sont relativement limitées en comparaison à certains de ses contemporains, soulignons qu’Adrien connaît et utilise les accords mineurs, souvent à bon escient (La Bonita Chilena, ’O Marenariello, Caminito).

Enfin, Adrien Bras joue parfois sur l’alternance classique basse-accord à gauche, en laissant parfois traîner la basse quand elle est à l’unisson avec une note tenue au thème (Plaisir d’amour, Totjorn la vièlha crida, ’O Marenariello, La Moralhada, Le Chat Noir) ou bien en substituant l’accompagnement « B a B a » (alternance basse / accord stricte) par « B a a a » (une basse suivie de trois accords) sur les morceaux binaires (Le Pas du Loup, Polka de la Valentinon, Totjorn la vièlha crida).

Répertoire

Outre le collectage réalisé par Marcel Pelat en 1968 et les enregistrements sur disques 78 tours de la marque Le Soleil, Adrien Bras nous laisse plusieurs listes avec des titres de mélodies souvent classées par type de danse qui nous permettent d’avoir une idée assez précise de l’étendue et de la variété de son répertoire. Si l’on met de côté les airs anciens traditionnels et les airs tardifs de la variété et du néo-folklore des années 1950 et 1960, tous les répertoires du genre musette sont présents, en plus ou moins grande proportion : le café-concert, le music-hall, le cinéma, le répertoire italien, le répertoire viennois et les compositions instrumentales musette. On retrouve les mêmes répertoires identifiés chez Émile Vacher(19). Voici donc une liste non exhaustive des mélodies qui composent le répertoire d’Adrien Bras ; comme on peut le voir, la place de la chanson y est considérable.

Répertoire traditionnel du Massif central

Son Davalats

La Moralhada

La Caille

Lo Sauta l’Ase

La Mameta

Montave la marmita

Bourrée d’Huparlac, ou bourrée à Costeroste

Para lo Lop

Ieu n'ai cinc sòus

De delai lo ribatel

Le Tourniquet de Saint-Flour

La Glaudo

D’où venez-vous Pierre ?

Ont anarem gardar

La Louise

Drélier Valse

Mon Anneta

L'Aure de la Camba Tòrta

Los Pastros

Lo Grondo

Ati me care

Répertoire viennois

Le Beau Danube Bleu (Strauss, 1866)

Répertoire italien

'E bersagliere (Di Capua, 1889)

'O Marenariello (Gambardella, 1893)

La Bonita Chilena (Cerato, 1906)

Répertoire de café-concert

Le Chat Noir (Bruant, 1884)

Laisse-moi pleurer (Vercolier, 1907)

Ma Miette (Scotto, 1909)

Valse Brune (Krier, 1909)

À Batignolles-Clichy (Gauwin / Daris, 1911)

Berceuse Tendre (Daniderff, 1911)

La Ronde du Soir (Scotto, 1911)

Je connais une blonde (Goetz / Sloane, 1911)

La Valse des Ombres (Ségo, 1912)

Le Grand Rouquin (Bénech / Dumont, 1912)

Ah ! C’qu’on s’aimait (Marinier, 1913)

Sous les Ponts de Paris (Scotto, 1913)

Amoureuse Balade (Scotto, 1913)

Les Nuits à Séville (Bonin, 1914)

Celle que j’aime est parmi vous (Scotto, 1914)

Répertoire accordéon musette

Mignonnette (Péguri)

Reine de musette (Malha)

Les Triolets (Vacher / Péguri)

Répertoire d’opérette

Tout nous charme (Kálmán, 1915)

Répertoire de music-hall et cinéma

Du gris (Bénech, 1920)

La Java (Yvain, 1922)

La plus bath des javas (Garnot, 1924)

Ell’ s’était fait couper les cheveux (Mercier, 1924)

La belote (Yvain, 1924)

Valencia (Padilla, 1925)

Chacun son truc (Donaldson, 1925)

Caminito (Filiberto, 1926)

Zaraza (Tagle Lara, 1928)

Adios Muchachos (Sanders, 1929)

J’ai deux amours (Scotto, 1930)

Si tous les cocus (Boyer, 1930)

Quand on s’aime bien tous les deux (Scotto / Charlys, 1931)

En parlant un peu de Paris (Moretti, 1932)

Sur le plancher des vaches (Scotto, 1934)

La guinguette a fermé ses volets (Montagné, 1934)

Les beaux dimanches de printemps (Gabaroche, 1934)

C’est un mauvais garçon (Van Parys, 1936)

Le plus beau refrain (Claret, 1937)

Si tu reviens (Richepin, 1937)

Près du feu qui chante (Himmel, 1937)

La java bleue (Scotto, 1938)

La rue de notre amour (Alexander, 1939)

Répertoire néo-folklore

Café, bois, charbon (Cantournet)

Parfum d’Auvergne (Cantournet)

Souvenir de l’Argence (Cantournet)

Un petit gars corrézien (Ségurel / Cantournet)

Carillon d’Auvergne (Cantournet)

Les fiancés d’Auvergne (Verchuren)

Bruyères corréziennes (Ségurel)

Reine ou pastourelle (Cantournet)

Lou Cantou (Vaissade / Thivet / Jollet)

Répertoire variété française et internationale

Padam padam (Glanzberg, 1951)

La petite Marie (Eyssen / Dekker, 1951)

La fête du tabac (Del Moro, 1952)

Hisoire d’un amour (Almaran, 1955)

Rico Vacilón (Querido, 1955)

Corps à corps (Liberal, 1955)

Le cha-cha-cha des thons (Andreoli / Missir, 1957)

Hello le soleil brille (Alford, 1958)

La marche des copains (Panzeri / Mascheroni, 1959)

Oui oui oui oui (Giraud, 1959)

Venus (Marshall, 1959)

Les enfants du Pirée (Hadjidákis, 1960)

Un p’tit brin d’musette (Verchuren / Barcelère, 1961)

Enfants de tous pays (Macias, 1963)

L’école est finie (Carrère, 1963)

Conclusion

Si Adrien Bras n’est pas le plus grand virtuose de son temps, son style et sa personnalité font de lui un musicien renommé et très apprécié. D’apparence dépouillé, son jeu d’accordéon est plus subtil qu’il n’y paraît et inclut notamment des variations rythmiques à une fréquence peu commune chez les accordéonistes de sa génération. Sa technique est solide, tant en musique d’Auvergne qu’en musette ; on pense à Jean Vaissade, à Henri Momboisse ou encore à François Vidalenc qui excellent également dans les deux répertoires. Sa discrétion ne l’empêche pas d’être un musicien semi-professionnel très demandé, essentiellement à Paris pendant sa période d’activité en tant que marchand de vins puis en Aubrac pendant sa retraite. Quant à son répertoire, très vaste et hétéroclite, il nous éclaire sur l’apparition du genre musette et sur l’émergence d’un bal populaire typiquement parisien au début du XXe siècle, qui a su plaire au plus grand nombre.

Puissent le style chantant et les mélodies d’Adrien Bras trouver encore de l’écho chez les accordéonistes d’aujourd’hui.

Remerciements

Pour leur aide à la rédaction de cet article, à l’identification des mélodies du collectage ou à la relecture, je tiens à remercier Michel Esbelin, Elisabeth Pelat, Olivier Nègrerie, Jean-Claude Rocher, Christophe Burg, Claude Quintard, Jean-Claude Rieu, Jean-Pierre Simonnet, Yannick Rousseau, Victor Laroussinie, Caterina Sangineto, Gabriele Coltri, Raphaël Jeannin, Lothaire Mabru, Henri Chamoux, Jean-Pierre Denis, Olivier Durif, Agnès Bidard, Sophie Levain.

Merci tout spécialement à Vincent Prat pour sa confiance et pour tous les documents concernant Adrien Bras qu’il a bien voulu mettre à ma disposition.

Tiennet Simonnin

Notes

(1) sic, probablement Régaussou.

(2) L’Auvergnat de Paris, 12 juin 1909.

(3) L’association Cayla & Bras en 1914 est mentionnée dans l’inventaire « Liste des bals » dressé par Christian VAN DEN BROECK et Dominique CRAVIC dans Les As du Musette, des Apaches aux Zazous, Belgatone, 2023.

(4) Lucien LARICHE, Les jetons de bal : 1830-1940, ACJM, 2006.

(5) D’après Agnès Unterberger, il s’agirait de Gabriel Carrière (1891-1926), avec qui Victor Alard aurait appris à jouer de la cabrette ; voir à ce sujet : Agnès UNTERBERGER, Victor Alard, musicien ambulant, Société des lettres, sciences et arts "La Haute-Auvergne", collection "Mémoires" n°18, 2018. L'association Carrière & Bras est mentionnée plusieurs fois dans L'Auvergnat de Paris ; voir par exemple les numéros du 3 novembre 1923, du 8 décembre 1923, du 1er mars 1924, du 22 mars 1924, du 28 février 1925, du 18 avril 1925.

(6) L’Auvergnat de Paris, 24 septembre 1927.

(7) Adrien Bras est qualifié de cette façon dans d’autres articles de L’Auvergnat de Paris.

(8) La présence des deux époux à Méréville est attestée en 1929 par les papiers militaires d’Adrien.

(9) Extrait d’un article de L’Auvergnat de Paris, 29 avril 1950 : « Nous sommes profondément peinés d’apprendre le décès, survenu mercredi dernier, 22 avril, dans sa 73e année, de Mme Vve Jean Poup, née Mathilde Prunières. La regrettée défunte était native de Baboyères de Nasbinals (Lozère). Son époux, décédé fin 1947, était lui-même originaire de Saint-Urcize (Cantal) (…) En 1910, ils avaient quitté le commerce de leurs débuts pour prendre un café-bar plus important, 14 rue Poissonière, à Paris (2e), qu’ils cédèrent en 1924 pour se retirer aux Cailles, par Méréville (S.-et-O.), où la mort les a pris, à deux ans d’intervalle (…) Ils étaient les parents de M. et Mme Adrien Bras, l’accordéoniste de nos Amicales, nos excellents abonnés et amis, que nous assurons de notre affectueuse sympathie. »

(10) Roland MANOURY, Les Mémoires de Martin Cayla, AMTA, 2004.

(11) L’Auvergnat de Paris, 14 novembre 1953.

(12) Cette variation ryhtmique est utilisée par d’autres musiciens, notamment Victor Alard à la cabrette ; voir à ce sujet : Tiennet SIMONNIN, « Analyse musicale du jeu de Victor Alard » in Agnès UNTERBERGER, Victor Alard, musicien ambulant, Société des lettres, sciences et arts « La Haute-Auvergne », collection « Mémoires » n°18, 2018.

(13) Un rapprochement est néanmoins possible avec une chanson traditionnelle du répertoire de Léon Peyrat, "J'ai un petit voyage à faire". Merci à Olivier Durif

pour le signalement de cette analogie.

(14) Les mordants en fin de phrase sont également très présents chez l’accordéoniste Henri Momboisse.

(15) Initialement, un port de voix est une technique vocale qui permet de passer progressivement d’une note à une autre. Par extension, cette terminologie est employée pour les instruments qui imitent cet effet vocal.

(16) Appelé également « diminution » en musique baroque, le monnayage est un procédé qui consiste à « densifier » la mélodie sur un court passage, en y ajoutant des notes plus brèves.

(17) Cette impression n’est pas sans rappeler le style de l’accordéoniste Jean Perrier, voir à ce sujet : Tiennet SIMONNIN, « Le style de Jean Perrier », notes du livret du CD Jean Perrier, Quand tu joues, AEPEM, 2012.

(18) Voir par exemple sa version de La Caille enregistrée avec Martin Cayla sur disque 78 tours Le Soleil (disque n°363) qui figure dans le coffret Auvernha d’Antan, Marianne Mélodie, 2012.

(19) Voir à ce sujet : Tiennet SIMONNIN, « Les influences musicales d’Émile Vacher », notes du livret du CD Émile Vacher, créateur de la valse musette et de la java, 46 Production, 2019.

Tiennet Simonnin - 2025

Tous droits réservés ®